•

lo scheletro

•

i muscoli

•

che muscoli usiamo…

•

il polso

•

mano e avambraccio

•

il gomito

•

il piede

•

la spalla e la scapola

•

orecchio

•

legamenti e tendini

•

occhio vista e percezione

•

5 sensi

•

cosè la stabilità

•

mobilità articolare

•

qualità motorie

Cercherò

di

descriverti

come

funzionano

i

muscoli

del

nostro

corpo

,

la

materia

è

complessa,

in

alcuni

casi

dovrò

sorvolare su alcuni aspetti, per non annoiarti.

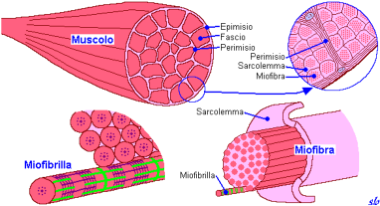

La

struttura

di

base

per

la

contrazione

del

muscolo

è

la

miofibrilla

(o

miofibra)

la

cui

lunghezza

varia

da

10

a

100

micron

(1

micron

=

1/1000

di

mm.).

Il

diametro

di

una

miofibrilla

è

di

circa

1

micron.

Al

microscopio

la

miofibrilla

mostra

come

componente contrattile elementare il sarcomero, costituito a sua volta dalle proteine miosina, actina, tropomiosina e troponina.

La

sommatoria

dell'azione

dei

diversi

sarcomeri

determina

la

contrazione

di

tutto

il

muscolo,

quindi

l'avvicinamento

dei

capi

estremi di inserzione e, di conseguenza, lo spostamento dei segmenti del corpo sui quali sono inseriti i tendini.

Una

fibra

muscolare

è

composta

da

circa

1000

miofibrille.

In

successione

le

fibre

si

riuniscono

prima

in

fasci

primari.

Più

fasci

primari

si

raggruppano

poi

in

fasci

secondari

e

infine,

in

fasci

terziari.

Il

tessuto

connettivale

che

avvolge

la

miofibra

viene

denominato sarcolemma.

La

diramazione

di

questo

tra

i

fasci

prende

il

nome

di

perimisio

che

a

sua

volta

diventa

epimisio

quando

avvolge

l'intero

muscolo.

Il

liquido

che

circonda

le

miofibre

e

che

contiene

anche

i

substrati

energetici

del

muscolo

viene

definito

sarcoplasma.

L'apporto

al

muscolo

di

ossigeno

e

sostanze

nutritive

viene

veicolato

dal

sangue

attraverso

un

elevatissimo

numero

di

capillari

arteriosi.

Gli

stessi

capillari,

divenuti

venosi,

con

percorso

inverso

consentono

l'eliminazione

delle

sostanze

non

più

utilizzabili

e

dell'anidride

carbonica.

L'aspetto

complessivo

del

muscolo

evidenzia

una

parte

centrale,

detto

ventre,

e

due

apici

terminali

detti

tendini.

Motoneuroni:

sono

le

centrali

che

ricevono

e

trasmettono

al

cervello i dati che consentono il movimento muscolare.

Le

fibre

muscolari

rosse:

a

contrazione

lenta

e

con

grande

resistenza

alla

fatica

hanno

inseriti

all’interno

piccoli

motoneuroni.

Le

fibre

muscolari

a

contrazione

rapida

,

hanno

maggiore

resistenza alla fatica.

Le

fibre

muscolari

bianche,

a

contrazione

rapida

e

poco

resistenti

alla

fatica

hanno

grossi

motoneuroni.

La

loro

caratteristica è di avere la possibilità di una

intensa attività ma per un tempo breve.

I

tendini,

composti

da

fibre

connettivali

riunite

in

fasci

circondati

da

tessuto

lasso,

si

inseriscono

tra

due

o

più

articolazioni.

Un

tendine

è

in

grado

di

sopportare

carichi

elevatissimi,

anche

superiori

ai

500

kg./cm2

della

sua

sezione.

Comunque,

al

contrario

di

quanto

si

immagina,

l'elasticità

del

tendine

è

inferiore di quella del muscolo e il suo stiramento non può oltrepassare il 4-5% della sua lunghezza.

Quindi attenzione ai movimenti che fai, riscaldati prima di una seduta di allenamento o di una gara!

In

alcuni

muscoli

il

tendine

presenta

una

struttura

elicoidale

(es.

il

Gran

Pettorale).

Questa

ne

aumenta

l'elasticità

e

ne

consente

un più elevato assorbimento della tensione.

La

contrazione

muscolare

prevede

una

sequenza

di

interventi:

dal

cervello

dalle

cellule

dell'area

motoria.

Dalle

cellule

dell'area

motoria

partono

gli

impulsi

nervosi

(fino

a

circa

50

al

secondo,

ad

una

velocità

da

12

a

120

metri

al

secondo)

diretti

alle

corna

anteriori

del

midollo

spinale

(motoneuroni

alfa).

Questi

proseguono

poi

fino

alla

placca

motrice

che

è

posta

a

contatto

delle

fibre

muscolari

interessate.

In

relazione

alle

caratteristiche

motorie

a

cui

sono

deputati

i

muscoli,

movimenti

fini

e

delicati

come

quelli

delle

mani,

oppure

movimenti

di

locomozione,

una

placca

motrice

può

contrarre

un

ridotto

numero

di

fibre

(da

5

a

10)

oppure

molte

fibre

contemporaneamente

(fino

a

150

e

oltre).

All'arrivo

dello

stimolo

nervoso

la

placca

motrice

libera

acetilcolina.

Quindi

l'impulso

da

nervoso

si

trasforma

in

biochimico

e

l'acetilcolina

va

a

fissarsi

su

specifici

ricettori

posti

sulla

membrana

della

fibra

muscolare

e

la

depolarizza

(ne

annulla

il

potenziale

elettrochimico).Una

volta

depolarizzata,

la

membrana

cellulare

può

essere

attraversata

dagli

ioni

sodio

che

penetrano

dentro

di

essa

mentre

fuoriescono

gli

ioni

potassio.

Questo

porta

ad

una

inversione

di

polarità

elettrica, ora la fibra è elettropositiva all'interno ed elettronegativa all'esterno.

Il

potenziale

di

azione

che

si

è

creato

è

maggiore

del

potenziale

di

soglia

(il

limite

necessario

per

agire)

di

eccitazione

della

fibra

muscolare.

Pertanto

si

propaga

dalla

fibra

nervosa

a

quella

muscolare.

Il

potenziale

di

azione

depolarizza

i

tubuli

trasversi

del

reticolo

sarco-plasmatico

che

sono

indotti

a

liberare

ioni

calcio.

Il

legame tra ioni calcio, troponina e tropomiosina fa si che miosina e actina interagiscano scorrendo l'una dentro l'altra, ovvero contraendo il muscolo.

In

sostanza

gli

ioni

calcio

interrompono

momentaneamente

il

meccanismo

di

decontrazione

muscolare

per

cui

alla

miosina

viene

impedito

di

agire

sull'actina

per

mezzo dell'ATP (Adenosin-trifosfato).

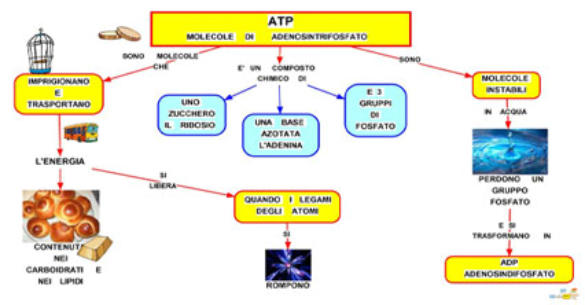

L'energia

per

la

contrazione

muscolare

viene

fornita

dall'ATP

(Adenosin-trifosfato)

che

si

scinde

in

ADP

(Adenosin-difosfato)

e

P

(fosfato

inorganico).

L'ATP

presente

nei

muscoli

è

molto

limitato

per

cui

è

necessario

ricostituirlo

in

continuazione.

La

resintesi

dell'ATP

avviene

attraverso

tre

diversi

meccanismi,

ognuno

legato alla durata e all'intensità dell'impegno muscolare.

Il muscolo può utilizzare tutti e tre i sistemi contemporaneamente oppure privilegiarne maggiormente uno rispetto altri due:

Sistema

aerobico

:

le

tensioni

muscolari

sviluppate

sono

molto

basse

(sotto

il

30%

circa

del

massimale).

Durante

il

lavoro

muscolare

il

consumo

e

il

reintegro

energetico

rimangono

in

equilibrio,

permettendo

una

durata

che

oltrepassa

i

3

minuti

per

arrivare

anche

ad

alcune

ore.

I

substrati

energetici

sono

forniti

inizialmente

dall'ossidazione

dei

glicidi

poi,

dopo

30-40

minuti

circa,

essenzialmente

dai

grassi.

Il

prodotto

finale

di

questa

reazione

energetica

è

l'acqua,

l'anidride carbonica e l'energia che risintetizza l'ATP. L'acqua e l'anidride carbonica vengono eliminate con la respirazione, i reni (urina) e la sudorazione.

Sistema

anaerobico

alattacido

:

le

tensioni

muscolari

sono

molto

elevate

(submassimali

e

massimali)

e

il

lavoro

muscolare

intenso

può

essere

protratto

solo

per

circa

8-10

secondi.

L'energia

spesa

viene

ripristinata

dopo

circa

3

minuti.

Questo

sistema

dipende

dagli

accumulatori

di

energia

CP

(creatinfosfato)

e

non

necessita

di

ossigeno.

L'ATP,

grazie

all'enzima

ATPasi

si

scinde

in

ADP

e

perde

P

(radicale

fosforico

ad

alta

energia)

che

determina

la

contrazione.

Subito

dopo

L'ATP

viene

risintetizzato

grazie

alla

cessione

di

P

da

parte

della

CP

(fosfocreatina).

Oltre

gli

8-10

secondi

di

massima

tensione

muscolare,

la

fosfocreatina

tende

a

esaurirsi

e

non

riesce

più

a

fornire

il

fosfato

utile

alla

resintesi

dell'ATP.

Se

si

vuole

proseguire

nel

lavoro,

ovviamente

con

tensioni

muscolari

meno

intense,

si

è

costretti ad utilizzare un altro meccanismo energetico, quello anaerobico-lattacido.

Sistema

anaerobico-lattacido

:

le

tensioni

muscolari

sono

mediamente

elevate

e

possono

essere

protratte

fino

a

circa

45

secondi.

Dopo

lo

sforzo

la

capacità

contrattile

iniziale

viene

ripristinata

dopo

circa

tre

ore,

tempo

di

smaltimento

dell'acido

lattico

(la

metà

ogni

15

minuti

circa.

Negli

atleti

specialisti

può

scendere

anche

sotto

gli

8

minuti).

La

reazione

biochimica

parte

dalla

fosforilazione

del

glicogeno

(formazione

di

ATP)

ad

opera

dell'energia

fornita

dall'ATP

durante

la

contrazione.

Questa

reazione

biochimica

porta

alla

formazione

di

glucosio-1-fosfato

che,

per

mezzo

dell'enzima

fosfoglicomutasi,

permette

la

formazione

di

glucosio-6-fosfato.

Seguono

poi

altre

reazioni

complesse

che

terminano

il

ciclo

con

la

formazione

di

acido

piruvico

e

acido

lattico.

La

presenza

di

acido

lattico

limita fortemente la capacità di proseguire nel lavoro. Anche questo meccanismo avviene in assenza di ossigeno.

riposatevi so che non è semplice, Buon tiro...

SIAMO COSI’

muscoli - siamo così

Fontana Alessandro - Allenatore e Docente incaricato FITARCO